我曾乘车穿越秦岭。车窗像一幅冗长而沉默的卷轴,不断展开它墨绿色的、连绵的褶皱。那是一种令人敬畏的、近乎压迫的深邃。我与它,只有一层玻璃的距离,却又隔着一个世界。我只是一个匆忙的过客,一次呼吸般的路过。

而今,当我摊开稿纸,那墨绿色的巨影便轰然压至眼前。我方才惊觉,那一次仓促的穿越,并非无缘无故。它仿佛是一次命运的预习,一场无声的奠基。因为我所有的问题,最终都指向了那片山峦——指向了一个在那深邃褶皱里生活过的名叫李德团的人。

我曾无限接近他的世界,却又浑然不觉地与之擦肩而过。这种“路过”而非“深入”,“见过”却未“识得”的错位,成了我此刻所有焦躁的源头。我拥有了那山的意象,却遗失了山中具体的景与人。我的笔,因此必须更加锋利,它要凭借记忆的微光与想象的勇气,刺回那片苍茫,去重建一个我未曾在其间采访,却必须为之立传的生命。

我与秦岭,有一面之缘;我与德团,神交已久。这篇报告文学,便是一场为弥补那次错过而进行的、竭尽全力的抵达。

-----写在前面话 • 错位的凝视

第一章 山痕

秦岭的褶皱里,藏着李德团最初的世界。家乡陇西兴平西吴贠村茂陵的玩耍和老师讲的霍去病封狼居胥的故事让他心里充满敬仰。但家庭的困境,是这片土地沉默的沉重注脚,也成为刻入他少年脊骨的第一道痕。

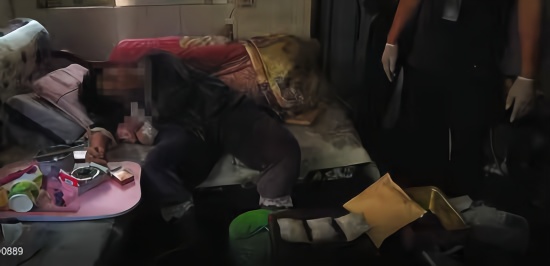

最深的刺痛,并非来自腹中的饥饿,而是源于“借”这个字所带来的、无声的碾轧。父母都是农村人,供养兄妹6人他们不容易。家庭的窘境让他知道了心痛人。耦粪、割猪草、拉架子车、跟着二伯每个星期天早上三、四点起床拉车去咸阳做些辣椒、大蒜、烟叶的小买卖的经历让他知道了生活的艰辛。他清晰地记得父亲佝偻着背,走向邻家门槛时为他们兄妹借钱筹集学费那片刻的迟疑;记得母亲在灶间昏暗灯光下,数着几张毛票时那一声声压得极低的叹息;更记得向富亲戚难借五元学费人家只给2元时的窘迫和那瞬间微妙躲闪的眼神。当我和他说起童年的感受时他眼里噙满了泪水,我们所在房间的空气顿时凝固了。

他于是愈发沉默,像山间一块暗自用力的石头。他把所有翻腾的屈辱和疑问,都憋在了心里,带到了空旷的山梁上。对着连绵的、沉默的、仿佛亘古不变的群山,他第一次不是感到自身的渺小,而是感到一股前所未有的蛮力从脚底升起。他攥紧拳头,指甲抠进掌心,对着苍茫天地立下誓言:这辈子,绝不能再让父母因铜钿而折腰!绝不能再让自己的命运,被区区几张纸币扼住咽喉!“挣钱!”——这个念头变成了生存的必需,一场关于尊严的终极救赎。这信念,混合着黄土的腥气和他早熟的血气,如同一道炽热的烙印,深深地打在了他十四岁的天空上。

这位来自秦岭脚下关中平原的少年,他的目光穿过了眼前的沟壑,第一次投向了山外模糊而喧嚣的远方。一场以“诚实”为武器、以“自立”为旗帜的悲壮远征,在那一刻,于一个少年的心壑里,提前吹响了号角。

第二章:商海淬炼

列车把李德团和他的铺盖卷扔在天津站时,他像一颗被风吹离了秦岭的种子。这里的喧嚣与繁忙,让他瞬间感受到了都市的脉动。高楼林立,车水马龙,空气中弥漫着工业气息与都市活力,一切都与宁静的秦岭故乡形成鲜明对比。

他的第一份工地在津海电器总厂。三伏天的热塑车间是个熔炉,高温模具辐射出的热浪能烫糊眉毛。一天下来,帆布工装能拧出半斤汗,混着黑色的钢灰,粘在皮肤上像一层僵硬的壳。夜里睡在工棚的大通铺上,浑身酸疼,但最磨人的是那种巨大的陌生和悬浮感。

但他骨子里那份秦人的倔强顶了上来。他不吭声,就是看,就是学。每天第一个上班,打扫卫生,擦拭机床。他诚实,经他手的活儿,差一毫米都不行。人家笑他“山炮”、“死脑筋”,他闷头不回嘴,但手里的标准丝毫不放松。渐渐地,骂声少了,信任多了。他发现,在这片信奉“快、狠、准”的土地上,他这种来自山里的“轴”和“实”,竟成了另一种稀缺的通行证。

第一个月拿到厚厚一沓工钱时,他手指都在抖。他跑到邮局,几乎把一大半寄回了家。在汇款单附言栏里,他笨拙地写下:“爹,娘,买点好的。儿挣的,干净。” 写完这几个字,他眼圈猛地一热。那一刻,年少时借钱的所有屈辱,仿佛都被这沓滚烫的纸币熨平了一角。

辛勤的努力换来了领导的青睐。三个月后调到销售科。上高中时跟二伯做生意的经验精明和大山赋予他的性格让他的才能发挥的淋漓尽致。跑客户,重服务、重质量、拉关系,送温情、讲信誉,能吃苦赢得了市场的信赖。

“别人能做到的我能做到,别人做不到的我也要做到。我清楚得记得准时送货自己背负货物从天津到西安挤火车的难受场景。我难忘产品涨价和客户沟通理解的艰难,我难忘别人支应工作我当生命去做时的白眼,我更难忘那成功时的喜悦。”

“我当年为企业创下了300万的销售额,创利润100多万元的记录,厂里给我发了1万元奖金,相当于当时一个万元户。”说到这里他眼里放着自豪的光。连续几年他的业务量不断增长,他的职务也从销售员、科长、副厂长、副经理节节升高。

然而都市商海的残酷,比电器厂的生产线更冰冷无情。比电器厂的生产线更冰冷无情。政策的风向一变,狂热的浪潮退去,留下的是一片狼藉。他亲眼见过昨天还挥斥方遒的老板,第二天就愁得蹲在车间门口抽烟。那段日子,他常在深夜独自走到厂区外的荒地里,望着被污染的天空里寥寥的几颗星。他感到一种前所未有的迷茫,像一脚踏空了山路。但这迷茫没有击垮他,反而催生了他第一次深刻的商业反思。他悟出:单靠汗水和义气,扛不住风浪。得像山里的老农看天时一样,得看懂政策和经济的大气候;得像猎人布陷阱一样,得有自己的核心技术和别人轻易拿不走的东西;得更像秦岭本身,根基深厚,才能历经风雨而巍然不动。

这场挫折,成了他二次创业的无声序曲。当他再次起步时,不再是凭一腔热血的蛮干。他的经营理念,如同老秦商的生存智慧,朴素而精准:看重现金流,不再盲目扩张;研究行业趋势和政策导向;把产品质量和工艺标准视为生命线;开始有意地搭建团队。

更重要的是,他无师自通地开始了策略创新:“服务前置化”:主动跑到下游厂家,研究人家的生产线和痛点,提前拿出解决方案。他提出和推行“三方协议”的创新模式。“人情是信用资本”:在规则尚不健全的年代,他把秦岭人的“实在”变成了最硬的通货。

这段都市经历给他的,不只是第一桶金和失败的教训。它是一口滚烫的锅,把他这块来自秦岭的生铁扔进去反复淬炼、捶打。他褪去了少年的青涩和脆弱,筋骨硬了,眼神定了。他完成了从一个出卖劳动力的打工者,到一个拥有初步商业思维、独特经营哲学和原始创新意识的创业者的关键蜕变。

第三章 基石与远见

当“李德团”三个字终于铭刻在公司铜牌上时,他没有志得意满,反而感到一种前所未有的沉重。这不再是为个人吃饱穿暖的挣扎,而是几十个家庭饭碗的托付。他将秦岭人“修桥补路”的古训,化为了企业最核心的责任思维。

他的创新,开始了系统性的迸发:

“供应链垂直整合”的雏形:他大胆向上游原材料延伸,投资控制关键来源,只为在价格和质量波动中,能攥住一丝主动权。

“技术合作社”模式:他主动串联起几家有技术特长但规模不大的周边厂子,首创了“技术共享、订单互助”的松散联盟。

“员工即股东”的早期实践:他拿出部分干股,折价售予核心的技术骨干和多年追随的老员工。“锅里有,碗里才有。公司不是我一人的山,是大家一起垒起来的窝。” 这一举措,在当年无疑是惊人的,将雇佣关系升华为了命运共同体。

“市场预警机制”:他每天大量搜集行业政策、宏观经济、房地产走向、甚至国际金属价格的波动信息。他像老农观察云彩和风向一样,试图从这些信息碎片中拼出未来的气候图景。

公司,对他而言,成了一个巨大的实验场。当他将秦商带来的质朴哲理与在市场中血泪换来的教训进行融合、提炼和升华时,他创下了惊人的记录,销售额年年直线增长。这块用青春、汗水和思考夯实的基石,没有华丽的外表,却异常坚固。它托举起的,不仅仅是一家盈利的企业,更是一个带有李德团鲜明印记的、不断进化的商业生命体。

他知道,脚下的路,才刚刚开始。

第四章:龙脊的重量

当事业初具规模,温饱早已不再是目标时,一种更深沉的不安开始在李德团心中萌动。他站在自己宽敞的办公室里,目光却一次次地越过窗外的城市天际线,投向看不见的远方。他感到,有一种比利润更沉重、比个人成功更宏大的东西,在召唤他的肩膀。

他看到了差距。在某个高端制造业的展会上,他看着国外巨头展厅里那精密如艺术品的核心部件,旁边标注着令人咋舌的天价和苛刻的供货条款。国内同行们或羡慕、或愤懑、或无奈的表情,像一根根刺,扎进了他的心里。“大国重器”——这四个字,第一次如此清晰地、带着千钧之力,砸在他的认知里。

于是,那场被外界视为“疯狂赌博”的战略转型,在他这里,成了一场别无选择的担当。他的先见,在于对“虚胖”的警惕和对“脊梁”的渴望。2016年,当杨克武教授提出集资生产芯片检测生产线时,许多人由于怕失败退缩了。只有他和杨勇峰力排众议,接受朋友建议孤注一掷地押注到那个需要巨额投入、长期研发、且前途未卜的高精度核心部件领域。

“这个风险必须冒。我们不去试,永远只能跪着吃饭。”他在股东会上,声音不高,却字字砸地有声。从此在中国一个芯片检测“小巨人”专、精、特、新的企业圣昊光电科技有限公司诞生了。

最初的几年,是无底洞般的投入、技术的难题。团队在一次次失败中士气低迷,外界质疑他是“好大喜功”、“穷折腾”。最艰难时,公司的现金流一度濒临断裂,所有人都劝他及时止损。他把自己关在秦岭老家老屋里三天,出来时,眼里布满血丝,却更加坚定。

“撤了,对不起之前砸进去的钱,更对不起将来还得受这口气的下一代。”他以破釜沉舟的姿态,向所有人宣告他的决不后退。“不能只依靠外国人,价格高,而且维修费用高,不行我们自己生产。”

他的担当,最终凝结为一种工业哲学。他告诉团队:“我们做的每一个零件,上面不仅要打上我们的商标,更要刻上‘中国’两个字。精度差一丝,不是合格与否的问题,是耻辱!”他将一种近乎偏执的家国情怀,注入到了生产的每一个环节。

最终,当他们的产品以卓越的性能和稳定性,成功打破垄断,所有曾经的质疑都化为了敬佩。李德团,这个从大山里走出来的企业家和团队,用他异乎寻常的先见、孤注一掷的勇气和深沉的家国担当,真正为自己的企业,也为中国的制造业,装上了一块坚硬的“龙骨”。

第五章:守望与情怀

青春的燃料,是屈辱与梦想混合而成的烈酒。他背负着秦岭赋予的沉默、坚韧与深藏在褶皱里的敏锐,走出了大山。大丘庄的创业,曾将他推向辉煌的顶峰,亦曾让他坠入低迷的幽谷。跑业务的苦辣酸甜,磨砺了他的皮囊,却从未磨钝他性格的根基——那份来自乡土的、近乎执拗的诚实与守信。

低谷,成了他第二次发育的土壤。他以一座山系的沉稳与格局,成立公司,将个人的信誉,锻造成一块值得时代信赖的品牌。然而,命运的航道,总在绝境处豁然开朗。当传统行业厮杀渐成困局,他体内那根属于秦人的敏锐“龙脉”再次震颤。他完成了一次惊险的跃迁——纵身投入高科技芯片产业。

他将山的厚重沉静,注入水的灵动变幻;用最古老的诚信,征战最前沿的科技。一个“芯片小巨人”破土而出,这是他人生哲学的终极结晶:用秦人的脊梁,撑起现代工业的苍穹。

但商业帝国的疆域再辽阔,也从未覆盖他精神的圆心——那座沉默的秦岭。成功,于他而言,不是远离,而是更深地回馈与守望。父亲的节俭、母亲的乐善好施让他魂牵梦绕。儿时的记忆让他牵挂大山里的孩童。

先后捐资40多万元,修缮学校、更换新的桌椅板凳,资助贫困学生和困难大学生,让孩子们的目光能越过山峦。

投资20多万元,修建祠堂,修志族谱,修建“清林故园”安放了所有漂泊灵魂的乡愁。

作为河北陕西商会的核心,他将乡情编织成网,凝聚散落的力量,共谋发展。同时在2014年创作了《秦人之歌》歌词,每年都组织商会成员回乡考察投资,为家乡发展贡献力量。

在闲暇之余写书法作品用三年时间出版《李德团篆书道德经》并翻译成英文、俄文、日文,旨在将中国优秀传统文化弘扬传播到世界各地,为一带一路建设添砖加瓦。

李德团的故事,是一个关于远征与守望的故事。他从秦岭深处走出,远征商业世界,却始终守望着那片生他养他的土地。他的身上,既有传统秦商的诚信与坚韧,又有现代企业家的创新与担当。他用自己的人生轨迹,诠释了何为"出走半生,归来仍是少年"的赤子情怀。

大视窗

新闻热点

新闻聚焦